縄文SDGs特集

奄美縄文の時代区分

奄美の時代区分における縄文時代

圧倒的にサステイナブルな自然共生社会

奄美縄文の理念体系

![奄美縄文の暮らし [土地・住居]](/wp-content/themes/ushuku/asset/img/sdgs/03-tit.webp)

奄美縄文の再現イメージ

奄美縄文の暮らし [土地・住居]

笠利半島の東海岸は人気の定住スポットだった

縄文時代には、日本全国で、狩猟・採集・漁労を営む定住生活が始まりました。奄美では、笠利半島の東海岸に位置する標高10m程度の砂丘地の上で、縄文時代晩期の定住跡が確認されています。近くの海には豊富な魚貝類の棲家となるサンゴ礁が形成されており、海からの食料調達に適した環境であったと言えます。また、川に生息する貝類を食べた後の貝殻や、川の下流域に堆積する石を材料とした石製品なども出土していることから、河川にも近い環境であったことが分かります。この河川は、飲料水の確保や身を清めるための水場としても活用されていたことでしょう。

奄美の竪穴建物は石組でできている

縄文時代の基本的な住居は「竪穴建物」です。平均的に、直径3~4mの円形または一辺3〜4mの方形に地面が掘り窪められ、20㎡程度の敷地に4~5人が住んでいたと考えられています。建物は数本の主柱で構成され、屋根には草木などが葺かれます。また、建物の中に石囲い炉が設けられることも一般的です。 奄美でも数基の竪穴建物跡が見つかっています。その特徴は、建物の基礎が「石組」であることです。この石は、全体的に丸みを帯びており、近くの川や海岸から運ばれていたと考えられます。この石組の竪穴建物は、奄美を北限として、南は沖縄諸島まで確認されています。

提供:龍郷町教育委員会

![奄美縄文の暮らし [食料調達]](/wp-content/themes/ushuku/asset/img/sdgs/04-tit.webp)

奄美縄文の再現イメージ

奄美縄文の暮らし [食料調達]

海の幸と山の幸で豊かな食生活に恵まれた

縄文時代における食料調達の生業は、一般的に「狩猟・採集・漁労」です。狩猟では罠などを用いて獣類を捕り、採集では木の実や山菜を採り、漁労では海や川で魚介類を捕獲します。奄美では、特に漁労が盛んに営まれたことから、食料調達の中でも漁労を強調して「漁労・狩猟・採集」と表現できるでしょう。宇宿貝塚をはじめとする奄美の縄文遺跡では、数多くの魚貝類とともに、ウミガメ、クジラ、サメなど大型海獣類の骨も出土しています。また、リュウキュウイノシシの骨、椎の実などの堅果類も確認されており、海の幸と山の幸に恵まれた奄美縄文の食生活が窺えます。

奄美縄文は国内屈指の漁労パラダイスだった

サンゴ礁の恩恵を受けて魚貝類が豊富だった奄美縄文では、漁労活動が盛んに行われていたことが特徴的です。食した魚貝類の骨や殻によって形成された宇宿貝塚は、その事実を雄弁に物語っています。漁労活動の道具としては、網の錘と考えられる貝製品(貝錘)が出土しています。タカラガイや二枚貝に孔を開け、紐を通して網を作り、複数の人々が協力して追い込み漁をしていたと考えられます。これは、現代の奄美でも一部の地域で行われている漁獲法です。また、遺跡から出土する魚貝類は、現代の奄美にも生息していることから、乱獲されず必要な分だけ獲っていたと推察されます。

![奄美縄文の暮らし [調理・貯蔵]](/wp-content/themes/ushuku/asset/img/sdgs/05-tit.webp)

奄美縄文の再現イメージ

奄美縄文の暮らし [調理・貯蔵]

縄文土器は調理・貯蔵にイノベーションをもたらした

縄文時代には、土器の発明によって、食料の煮炊きができるようになりました。縄文土器に付着したススやコゲ、各種の食物依存体などから、土器が実際に調理に使われていたことが分かっています。そのままでは食べられない食材も、土器で煮込むことで食べられるようになるなど、土器の発明は重大なイノベーションであったと言えます。奄美でも、様々な縄文土器が出土しています。宇宿貝塚周辺では、宇宿下層式土器や宇宿上層式土器などが代表的です。これらの形状は深鉢形で、現在の鍋の役割を果たしていたと考えられます。また、宇宿上層式土器が使用された時期から新たに壺形も加わっており、土器が食料貯蔵にも活用されていたと見られます。

奄美の縄文土器は骨・貝殻・爪・竹で文様が刻まれている

日本全国で出土している縄文土器には、様々な文様が施されています。縄文という名の由来となった縄目の文様は広く知られていますが、粘土紐を貼り付けて上から刺突を加えた文様、棒の先で連続的に刺した文様、二枚貝の縁辺部を当て付けた文様など、時代や地域によって様々な文様が見られます。奄美の縄文土器には、本州に多い縄目の文様は見られず、骨、貝殻、爪、竹などを使って文様が刻まれていることが大きな特徴です。とりわけ、土器に文様を施す工具としての獣骨・魚骨、貝殻は、漁労・狩猟・採集で獲得した獣類や魚貝類を調理した後に残った材料をそのまま利用した可能性があります。

[宇宿貝塚出土]

[宇宿小学校遺跡出土]

![奄美縄文の暮らし [製品づくり]](/wp-content/themes/ushuku/asset/img/sdgs/06-tit.webp)

奄美縄文の再現イメージ

奄美縄文の暮らし [製品づくり]

自然の恵みを材料として生活に必要な道具を生み出した

縄文時代には、全国各地で、土製品、石製品、木製品、骨製品、貝製品など、様々な製品(道具)が生み出されました。奄美では、特に、貝製品、骨製品、石製品の出土が多く見られます。豊富な魚貝類や身近にある石が、製品の材料として活用されました。

縄文時代の製品例

【土製品】 土器、耳飾り、土偶、棒状土製品、土製円盤、異形土製品

【石製品】 石鏃、石匙、石斧、石皿、磨石、敲⽯、石棒、玉、垂飾、耳飾り

【木製品】 弓、皿、漆器、建物の柱、丸木舟、櫂、櫛、杓子

【骨製品】 釣針、銛、骨鏃、縫針、骨斧、垂飾、髪針、腕輪

【貝製品】 貝輪、垂飾、髪針、腕輪、腰飾、皿、貝匙、貝斧、敲打器、煮沸器

奄美で馴染みのある生き物たちから製品が生まれた

奄美縄文の製品は、現在の奄美でも馴染みのある生き物から得られた材料が活用されています。形状や材質、特性を見極め、それぞれに適した道具が生み出されました。代表的な貝製品としては、「オオツタノハ」「サラサバテイ」「メンガイ」の貝殻から製作された貝輪や、「ホラガイ」から製作された湯沸かし器などが挙げられます。貝製品の多くは、腕輪や垂飾などの装飾品、食膳具などに活用されていたと推察されます。また骨製品では、「リュウキュウイノシシ」の骨から製作された腕輪や垂飾、「ジュゴン」の骨から製作された髪飾りや垂飾などが発見されており、その多くは装飾品として活用されていたと考えられています。

![奄美縄文の暮らし [交流・交易]](/wp-content/themes/ushuku/asset/img/sdgs/07-tit.webp)

奄美縄文の再現イメージ

奄美縄文の暮らし [交流・交易]

奄美と九州・沖縄は縄文時代からパートナーだった

縄文時代の遺跡を調査すると、暖かい南の海でしか採 れない数種類の貝が九州・本州・北海道で見つかったり、 九州の黒曜石(腰岳産)や新潟のヒスイ(糸魚川産)が 琉球列島で見つかったりしています。これらの事例から、 縄文時代に全国規模で人々の活発な交流や地域特産品 を介した交易が行われていた様子が窺えます。 奄美では、縄⽂時代の遺跡からの出⼟品(⾙、⼟器、 黒曜⽯、ヒスイなど)に基づいて、九州・沖縄との交流・ 交易が活発に⾏われていたことが分かっています。当時 の⼈々は、丸⽊⾈で島々を移動しながら、九州や沖縄を 往来していたと考えられています。

交流・交易の品として奄美の貝類が重宝された

縄文時代に、奄美からの交流・交易の品として重宝さ れたのは貝類です。九州以北では、奄美近海で採れる「オ オツタノハ」などが素材貝として出土するとともに、加工 途中に生じた破片も出土しています。 一方で、縄文時代の中期より、奄美には九州や沖縄諸 島から土器が持ち込まれました。また、縄文時代の後期 から晩期、弥生時代の初頭にかけては、良質な腰岳産の 黒曜石や新潟の糸魚川産のヒスイが持ち込まれたことも 確認されています。 このように奄美産の貝類を介した交流・交易は、平安 時代頃まで続くこととなります。

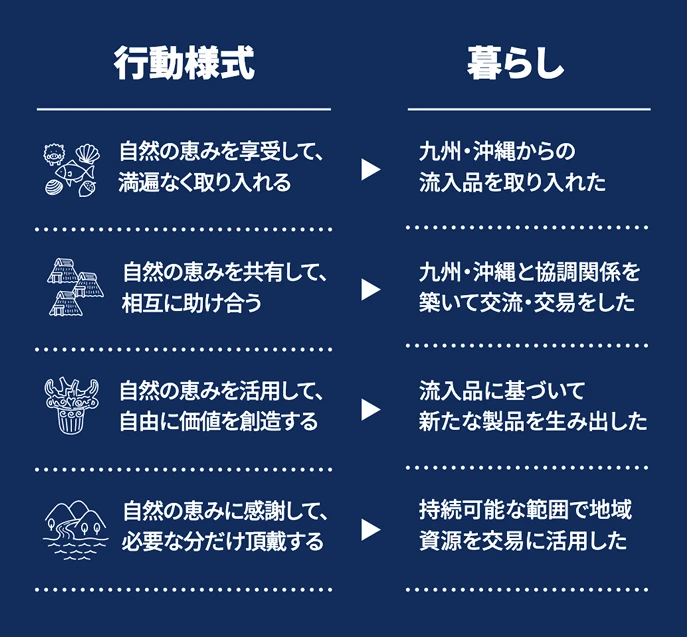

奄美縄文のサステナビリティ

奄美縄文の経営モデル

現代ビジネスの主流である管理型経営の源流は、日本本土で縄文時代の次にくる弥生時代にあります。食料調達手段としての稲作に人的リソースを集中投下し、利益の最大化を求める「弥生型ビジネス」は、資本主義経済のもと際限なく利益を求め続け、地球環境に大きな負荷をかけ続けています。地球が存続するためには、環境負荷をかける企業活動に対してブレーキが必要です。その処方箋が「SDGs」。本質的には、ビジネスのあり方そのものを問う必要があります。だからこそ、人と自然が共存共生する「縄文型ビジネス」への着目が、大きな意味を持つのです。奄美が未来をつくる時代へ。

奄美縄文の未来デザイン

奄美の未来をつくる「Amami Future Development Goals」

奄美市SDGs推進プラットフォームでは、ワークショップで協議を重ねながら、奄美版SDGsとして、「Amami Future Development Goals」を制定しました。SDGsで掲げられる17の目標について、島の人が親しみを持ってイメージしやすいように「奄美らしい表現」に置き換え、新たに3つの目標を独自に加えています。

奄美縄文SDGs監修委員会

【総監修・文】谷中 修吾(BBT大学大学院 経営学研究科 教授 / 奄美市政策アドバイザー)

【企画・運営】中江 康仁(奄美市プロジェクト推進課)、小林 千香子(奄美市プロジェクト推進課)

【時代考証】喜友名 正弥(奄美市文化財課)、川上 晃生(奄美市文化財課)

【協力】宇宿貝塚史跡公園リニューアルによる SDGs 加速化事業検討委員会

※奄美縄文SDGsガイドブックは、令和6年度 宇宿貝塚史跡公園リニューアルによるSDGs加速化事業の一環として制作されました